1

المنبر الحر / مع الجيش العراقي في عنفوانه

« في: 23:41 07/01/2015 »صلاح سليم علي

يتطلب بناء الأمبراطوريات جيوشا قوية..وكانت أولى امبراطوريات العالم التي تأسست في العراق ترتكز على جيوش قوية تتمحور عقيدتها العسكرية على التوسع في الأرض والهجوم درءا للشرأكثر من اعتمادها على التحصينات الدفاعية والدفاع لعدم وجود تحصينات دفاعية طبيعية تحمي العراق من العدوان في حدوده الشرقية والغربية والشمالية..وهذا لايعني ان هذه الدول اهملت التحصينات الدفاعية كما يتضح عيانا في مدنها العظيمة [ان نظرة الى الصخور العملاقة في قاعدتي بوابتي شمس وسنحاريب المستظهرتان جزئيا تؤكد تركيز الآشوريين على ضرورة تحصين الضلع الشرقي لنينوى وطبيعة توقعات الآشوريين لجهات الهجوم على نينوى]..وتعد الأمبراطورية الاشورية من أعظم امبراطوريات بلاد الرافدين والعالم وأقواها وأكثرها توسعا في الأرض وأطولها عمرا..وهنالك جملة اسباب لذلك من أهمها تمحور الدولة كإدارة على الجيش بحيث اصبحت ادارة الدولة هي ادارة الجيش وادارة الجيش هي إدارة الدولة، ويتبع ذلك ان اقتصاد الدولة الآشورية هو اقتصاد عسكري تتجه فيه موارد الدولة وقنوات انفاقها الى الجيش والتصنيع العسكري وتطوير التجارة والمواصلات التي تيسر التصنيع العسكري وتسهل حركة القوات المسلحة..فكان سيل الأخشاب والخيول الذي ترتكز عليه العجلات العسكرية لايتوقف من الشرق والغرب ..وبدلا من الأعتماد على قوى أجنبية لأستيراد الخيول وألأخشاب عمد ألاشوريون الى السيطرة على المصادر الرئيسة للخيول والأخشاب والمعادن في ايران ولبنان والأناضول على التوالي..وكان لابد لعسكرة الدولة عسكرة المجتمع ولكي يكون المجتمع مجتمعا عسكريا اي يكون الجيش هو الشعب، لابد من تيسير انتقال الأوامر من أعلى الى اسفل وليس العكس مما يستوجب ان يكون المجتمع طبقيا يحتل المراتب الدنيا فيه الفلاحون واقرانهم في قاعدة الهرم الذي يحتل رئيس العشيرة والكهنة والملوك القمة..وفي مجتمع كهذا يصبح انتقال ولاء الناس من ولاء لشيوخ العشيرة او ولاء للأب الى ولاء للدولة امرا يسيرا وبخاصة ازاء تحالف الشرائح العليا في المجتمع ازاء الشرائح الدنيا فيه ...وهو تحالف ضمني يحتكر المشروعية وصياغة القوانين وفرض الألتزامات والتشريعات التي تصدر من الملك ولاتعوزها المشروعية التي يصدرها الكهنة باعتبارهم ممثلين لإرادة الآلهة في الأرض..وفي الواقع فإن وظيفة الكهنة تتجاوز التشريع الى إضفاء المبررات ألايديولوجية للدولة متمثلة بالملك والنبلاء وكبار التجار والمزارعين [الإقطاعيين] لأي عمل عسكري يقومون، أو يزمعون على، القيام به..وفي دولة يتجه كل شيء فيها الى الحرب يتحول الدين نفسه الى واجهة عسكرية ويكون الإله او ألآلهة المهيمنة كلها آلهة حرب..وهكذا نجد آلهة آشور كلها حتى عشتار ربة الحب آلهة مقاتلة..وبينما تفضي معظم الحروب الى تعزيز قوة الملك وتضاعف ثروته وتديم مصالح الطبقات المهيمنة في المجتمع وتتمثل فوائد الناس في مثل هذه الحروب بغنائم افتراضية..كتحقيق إرادة الآلهة بسحق العدو وتحقيق الأمن من عدو اجنبي بالإنتصار عليه وضم اراضيه بل واذلال آلهته، تأتي حروب أخرى تلبية لضرورات امنية وتعبيرا عن حيوية الأمة وحاجتها الى المجال الحيوي لنمو ابنائها وتأمين حاجاتهم الحيوية..فالحرب في العصر الآشوري حتمية إلهية من واجب الملك والأمة بأسرها تنفيذها.. وترتب على الحروب الكثيرة التي خاضها الآشوريون تشكيل اول جيش دائمي يرتكز على الصنوف ..وتوجيه اقتصاد الدولة بأسره الى خدمة الجيش..وقد تحقق تشكيل الجيش الاشوري الدائمي خلال حكم الملك الآشوري مؤسس أقوى امبراطوريات العالم القديم تكلاثبليزر الثالث..وكان تعداد الجيش يتراوح بين 150.000 و 200.000 رجل يتوزعون على الصنوف العسكرية المختلفة ..وكان ثلث هذا العدد يكرس لحماية المقاطعات ..ويطلق حوالي 50.000 مقاتل من صنوف المشاة والعجلات والخيالة وصنفي الرماة [في القوس والنشاب والمقاليع] في المعركة [أي مايعادل خمس فرق ثقيلة في الجيش الأميركي أو ثماني فرق ميدان حديثة في الجيش الروسي]..وعندما يتم نشر هذه القوة في الميدان فإنها كانت تغطي مساحة تقدر بميل ونصف طولا وبضع مئات من الأمتار عمقا ..وكان الآشوريون أول من ابتكر كتائب خيالة كبيرة مدعومة بصنف خدمي مهمته تجهيز الخيول البديلة للخيول التي تسقط أو تصاب في المعركة أو تنشأ الحاجة اليها مع اتساع نطاق المعركة..وكان هنالك 3000 حصان احتياط تجهز شهريا لتلبية الحاجة اليها في المعارك..مع ابقاء قوات ساندة في ظهير الجيش تتناسب مع حجم القوات المعادية وتجهيزاتها..وكانت قوات الصولة في الجيش الآشوري تتألف من بضعة آلاف من النخبة تشكل قلب الجيش..وتسند قوة الصولة مجموعة من المشاة يطلق عليها الظهيراوالأصدقاء تقوم بإسناد الصولة من الظهر..وكان الجيش الآشوري يتحرك وفق خطة عسكرية تتفق مع طبيعة طوبوغرافيا ارض المعركة والهدف او الأهداف القتالية المطلوب تحقيقها..إذ تختلف حرب حصار المدن عن المواجهات الميدانية وتختلف معالجة المناطق الجبلية عن معالجة مناطق الأهوار والغابات..وكانت العجلات [المركبات] الآشورية كبيرة وثقيلة أعتمد في بنائها الآشوريون على النموذج الحيثي مما جعلها اُثقل وأكثر صلابة مقارنة بالعجلات المصرية الخفيفة والسريعة التي يجرها حصانان..ولكن للعجلة الاشورية قدرة على حمل ثلاثة مقاتلين من المشاة أحدهما يحمي الحوذي والآخر يقوم برماية النشاب واستعمال الرماح في حال اقتراب العدو راجلا او راكبا عجلة أخرى او فرسا من عجلته، وتجر بعض العجلات الآشورية أربعة خيول بدلا من حصانين..كما عمل آشورناصربال على اكثار عدد برامق العجلة [اطار العجلة] من ستة الى ثمانية للعجلة الواحدة [ للعجلة الحيثية اربعة برامق وللعجلة المصرية ستة برامق] مما ييسر سيرها في الجبال وحملها للمقاتلين..و يماثل صنف العجلات قديما صنف الدبابات في الجيوش الحديثة..

ومن المدن العظيمة التي حاصرها الآشوريون بابل على عهدي توكولتي نينورتا ألأول عام 1239 ق.م. وسنحاريب عام 689 ق.م. ودمشق على عهد تكلاثبليزر الثالث وصيدا وممفيس على عهد أسرحدون وسوسة وبابل مجددا وطيبة على عهد آشوربانيبال، هذا فضلا عن المعارك الكبرى التي سحق فيها ألآشوريون قوى اجنبية ابرزها أورارطا [ارمينيا] وعيلام وضموا الى امبراطوريتهم معظم اراضي بلاد فارس وآسيا الصغرى حتى اصبحت اسرائيل تحت الحكم الآشوري ومعها قبرص ومصر.. وقد عمد تكلاثبليزرالثالث الى تقليص الإعتماد على العجلات واحل محلها الخيالة تدريجيا وبخاصة أزاء تحول وجهات القتال نحو ميديا في زاكروس واورارطو في آسيا الصغرى..

ولاريب ان قيام الاشوريين ببسط سيطرتهم على الطرق التجارية وتوسعهم شمالا في الأناضول، والتوغل في الأراضي الواقعة شرقي زاكروس وهيمنتهم على مدن سواحل البحر المتوسط كان بهدف توفير الموارد الضرورية للجيش كالمعادن والخيول والمواد الأولية والغذائية ..وكان مردود هذا التوسع في الأرض ضمان الأمن المائي بحيث تمتد القوة الآشورية من منابع الأنهار وروافدها وحتى مصباتها النهائية في البحار..فضلا عن ضمان الأمن الإقتصادي بتأمين استمرار تدفق الحبوب والأعلاف والمنتجات الزراعية من الغرب وآسيا الصغرى...فبات من الضرورات الحفاظ على جيش قوي دائمي وادارة مركزية حازمة لتأمين استمرار الأمن في المركز الآشوري وفي الأطراف وتامينهما بما يؤمن سلامة طرق المواصلات البرية والنهرية والمنافذ المفتوحة على البحار..ويتفق البحاثة في التاريخ الآشوري على ان انتقال الفينيقيين الى شمالي افريقيا، كان بسبب الضغط الآشوري المتواصل على مدنهم في الساحل الشامي...وان جانبا كبيرا من تقنيات الحرب اخذه الفينيقون والرومان من الاشوريين الذين يعدون اسياد العالم القديم بلامنازع..

وقد ورث الاشوريون التقاليد الأمبراطورية وبناء الجيوش الدائمية القوية من الأمبراطورية السرجونية التي اسسها سرجون الأول او سرجون العظيم المعروف في عصره والعصور التي تلته بملك المعركة، ويعني اسمه [شروكين] الملك المشروع او الملك الحقيقي..ويشبه سرجون الأول النبي موسى (ع) في قصة مولده..وكان رئيسا لبلاط الملك السومري أورزوبابا ملك كيش..ويعد أول ملك في تبني سياسة توحيدية في شروعه بتوحيد دويلات المدن الرافدينية تحت ادارة مركزية واحدة في خطوة اولى قبل التوسع العراقي ألأول ليشمل منابع الروافد التي تغذي نهردجلة خلف جبال زاكروس في العمق [الأيراني]، وآسيا الصغرى [تركيا]، وسورية فضلا عن نهري الفرات والخابور..واضعا بذلك التخوم الجغرافية - السياسية للدولة العراقية التي اعتمدها من بعده الملوك الآشوريين ووسعوها، ويعد سرجون الأول أو سرجون ألأكدي أول ملك في العالم يشكل امبراطورية تضم أعراقا مختلفة ضمت عيلام وماري وإبلا وطوروس (جبل الفضة) في الأناضول، وامتدت جنوبا حتى ديلمون (البحرين) تتم إدارتها من مركز واحد هو العاصمة أكد التي بناها سرجون عاصمة لبلاده قبالة بابل..وقد استمرت الأمبراطورية العراقية الأولى في سلالة سرجون لقرن ونصف..وعلى الرغم من ابقاء الديانة السومرية، ادخل سرجون اللغة الأكدية السامية التي اصبحت لغة الأمبراطورية.. وقد خاض سرجون الأول معارك عديدة انتصر فيها كلها، وكان له جيشا دائميا اعتمد اصناف المشاة والرماة واستخدم الأسلحة البرونزية والسيوف المنجلية والأقواس المركبة والمركبات رباعية العجلات وآلات الحصار. ولابد من ألأشارة الى ان علاقة سرجون الأول بالحوريين كانت ودية بسبب اواصر الزواج التي ربطت بين اوركيش وأكد..

ولم يكن سرجون الأول في الواقع اول من اسس جيشا دائميا فقد سبقه في ذلك ملوك دويلات المدن السومرية الذين انشغلوا بحروب شبه دائمية مع العيلاميين وهم من اولى الأمم الأيرانية التي حاربت العراقيين وحاربوها..بل وتمتد هذه الحروب مع هذا العدو الأجنبي حتى العصر الحجري الحديث أي منذ الألف الخامس قبل الميلاد وقبل عصر البرونز واستخدام الأسلحة البرونزية وقبل التدوين واكتشاف الكتابة من قبل اسلافنا في سومر.. ويظهر اول تسجيل لمواجهة بين اسلافنا وخصومنا العيلاميين بعد اختراع الكتابة في سومر عام 2700 ق.م. عندما خاض اول ملوك سومر وهو ميباراكيزي حربا مع عيلام وحمل اسلحة عيلام غنائم حرب الى سومر.. وكان قد خاض المعركة مع العيلاميين في المنطقة نفسها التي دارت فيها رحى الحرب العراقية الايرانية الأخيرة..وقد حفز الخطر الأيراني المستمر على مدى الفي سنة السومريين لأبتكار تكنولوجيا عسكرية تفوقت على مثيلاتها في عصرها..ومن ابرز ملوك سومر المقاتلين ايناتوم ولوكال- كازيكي واورنمو وشولكي.. ويعود الفضل في تأكيد وحدة العراق في شماله وجنوبه الى سرجون الأكدي الذي وضع الأسس لخارطة العراق وامتداداتها الإقليمية على نحو انتهجته بعده الأمبراطوريتين البابلية والآشورية..

ونتعرف في حمورابي (1792-1750) على بسمارك العراق القديم لأنه انتهج سياسة مماثلة لسياسة التحالفات البسماركية في اعادة توحيد بلاد مابين النهرين تحت ارادة سياسية جزرية واحدة، فامضى حمورابي العقدين الأولين من حكمه الطويل في توطيد مرتكزات حكمه في بابل وبنائها وتحصينها وشق الترع والقنوات واصلاح الزراعة وتشريع القوانين.. ثم بدأ في تشكيل تحالفات دبلوماسية وعسكرية بدءا مع لارسا وماري في الهجوم على عيلام العدو اللد لأكد والمتحالفين معها في آشور وأشنونا، وبعد معارك متكررة استغرقت سنة تمكن من احراز نصر حاسم على العيلاميين ودحر اشنونا فانتقل لمحاربة ريمسين ملك لارسا ومعظم جنوبي العراق بذريعة ان الآلهة هي التي وجهته لحرب لارسا فتغلب على ملكها ريمسين بعد ردم القنوات التي ترفد منطقته بالمياه وحصار لارسا نفسها على مدى ستة أشهر..وكان زيمريليم ملك ماري قد ارسل له 2000 جندي للمساعدة في حربه ضد عيلام..والأرجح ان حمورابي فضل بقاء الجنود للقتال الى جانبه واستمالهم بالأموال ففضلوا البقاء معه على الرجوع الى ماري مما عكر العلاقات بين حمورابي وزيمريليم الذي تلقى رسالة من حمورابي يؤكد له فيها عدم رغبة الجنود بالعودة وعائدية هيت لبابل التي تعتمد بابل على قيرها في بناء الزوارق والعمائر بينما يريدها زيمريليم لممارسة طقوس عقوبية في نهر الفرات..مما اغضب زيمريليم ودعى حمورابي الى الهجوم على ماري وحرقها وانهاء مملكتها الى الأبد..ثم التفت الى اشنونا (نوزي) في هجوم حاسم مدمر بعد ان ردم موارد المياه عنها فأنهى وجودها عام 1757..مؤسسا لأمبراطورية هي الأمتداد الطبيعي لأمبراطوريتي سرجون الأكدي وأور الثالثة، وكان حمورابي هو اول من وضع الأسس للإدارة الأقليمية بأرسال حكام محليين يحكمون باسمه في المدن التي يتم ضمها لأمبراطوريته ..وهو اول من استخدم المياه في الحرب واسس لمفهوم السيادة السياسية والسيادة على الأرض والمياه ضد اعداء الشرق والغرب بعد ضربهما أحدهما بالآخر وضربهما منفردين واحدا تلو الآخر..

لقد ثبت حمورابي الأسس الجغرافية والسياسية للأمبراطوريات الرافدية اللاحقة معتمدا على النموذج الأكدي..واضفى الى مدينة بابل بعدا طقوسيا من خلال مهرجان بابل السنوي (الأكيتو) المكرس لتقديس مردوخ الذي اصبح إلها حاميا للمدينة التي يترتب على الملوك كلهم السفر اليها لحضور احتفالات انتصار مردوخ على تيامات فيها خلال 12 يوما تبدا في 21 آذار..ومن مفارقات التاريخ الغريبة ان يصادر هذا العيد العراقي الصميمي وهو عيد سيادة حمورابي على اقوام زاكروس، أحفاد اعداء بابل فيعدونه [أي الفرس وذيولهم] عيدا لهم يطلقون عليه النوروز ويلصقون به خرافات لا اساس لها في تاريخ خيالي لايوجد اي نص تاريخي مدون يدل على وجوده خارج اخيلتهم..

بيد أن اخطر مايتعرض له العراق عبر تاريخه الطويل هو فراغ القوة او حالة الأستقرار في غياب جيش دائمي يدافع عن العراق في حال تعرضه لحالات عصيان من الداخل او عدوان من الخارج..وكلما تنشأ هذه الحال يتعرض العراق لأنتكاسة وقد حدثت في عام 1585 ق.م. عندما اندفعت القوات الحيثية الى بابل فنهبتها وخربت اسوارها وعمائرها ومعابدها ونهبت تمثال مردوخ واخذته الى حاتوشا [بالقرب من أنقرة العاصمة السياسية لتركيا الحالية]..تاركين المدينة خرائب بلا قوة تدافع عنها مما ترك فراغ قوة دفع الكاشيين الى غزو المدينة وتأسيس سلالة زاكروسية ديلمية في بابل استمرت زهاء 400 سنة..غير ان الكاشيين يشبهون اقوام الجبال في جهالتهم بفنون الحضارة فعمدوا الى تبني الثقافة البابلية واللغة البابلية وتمثل التغيير الوحيد الذي احدثوه ان اطلقوا على بابل اسم [كاردونياش] على عادة الفرس والديلم واذنابهم في تغيير اسماء المدن.. لحين اقصائهم عن عرش بابل من قبل الملك الآشوري توكولتي نينورتا الأول ابن الملك القوي شلمنصر الأول وحفيد ادد نيراري الأول..وكان على بابل ان تنتظر استقلالها ونهضتها الوسيطة على عهد نبوخذنصر الأول..ثم نهوضها بعد نينوى على عهد نبوخذنصر الثاني..

وعلى الرغم من التنافس بين آشور وبابل، فلكلتيهما التقاليد الثقافية والعقيدية والفنية نفسها والتاريخ المشترك نفسه فضلا عن حقيقة كون آشور بعواصمها الكونية وبابل عروس العالم القديم ومعها الحواضر العراقية من منابع دجلة والفرات وديالى والزابين والعظيم كانت ومابرحت مواطن للشعوب والأمم الجزرية والثقافة التي تسودها هي ثقافة متجانسة تعكس روح السهول والصحراء المفتوحة على الأبد وليس ثقافة الجبال المغلقة على بدائيتها عبر العصور..

ولم تختلف اسلحة حمورابي كثيرا عن اسلحة اسلافه فقد عمد الى استخدام الأسلحة نفسها التي استخدمها اسلافه السومريين والأكديين ..ولكنه اضاف اليها تكتيكا استخدمه لأول مرة في التاريخ العسكري وهو ردم قنوات المياه وحرب خصمه مائيا كما في حربه مع ريمسين ملك لارسا وحربه ضد أشنونا..ويختلف حمورابي بطول فترة اعداده للحرب التي أجلها حتى العقدين الأخيرين من حكمه وصبره على الخصم على الرغم من ضيق خلقه ومزاجيته..ومن الأسلحة التي استخدمها الحراب والهراوات ومناجل الآلهة والسيوف ولعله استخدم المقاليع ..غير ان مصادرنا لاتوفر مايؤكد استخدامه لها ...وكان حمورابي اول حاكم بعد سرجون الأول يؤسس للسيادة الرافدية على الأرض باعتبارها تشمل منابع الأنهار ومصباتها ..فالأنهار في نظر الأقدمين مقدسة وهي هبة الآلهة للأمة وان ملك منابعها العدو يكون بمقدوره التحكم بشرايين الحياة التي تغذي الأمة بدمها وحياتها..ولنا ان ننتظر ملوك آشور في القرنين الثالث والثاني عشر ق.م. آشور اوباليت الأول 1353-1381، وأدد نيراري الأول 1295-1264 و شلمنصر الأول 1263-1234 و تكلاثبليزر الأول 1114-1076 و وملوك الألف الأولى ق.م. المؤسس آشوردان الثاني 934-912 والملك العظيم آشورناصربال الثاني 883-859 وشلمنصر الثالث 858-824 وملوك الشرق الأدنى القديم تكلاثبليزر الثالث 744-727 ق.م. وسرجون الثاني 721-705 و سنحاريب 704-681 واسرحدون 680-669 وآشوربانيبال 668-631.. لنطلع على طبيعة نظرتهم الى الأرض والسيادة والجهود العسكرية والعمرانية التي بذلوها انطلاقا من هذا المفهوم..

وأول مايلفت انتباهنا في تلك المرحلة من التاريخ الأمبراطوري في العراق الثورة في تكنولوجيا الحرب والتفكير العسكري الذي صاحب استخدام الحديد بديلا عن البرونز في تكنولوجيا الحرب سواء في صناعة الأسلحة الخفيفة كالرماح والسيوف ذات الحدين بالأضافة الى مناجل الآلهة [السيوف المنجلية] والفؤوس فضلا عن ضخامة حجم الجيش وتطوير اساليب التعبئة والسوق والمواصلات وتيسير المرونة التكتيكية والستراتيجية ..كما طور الآشوريون حرب الحصار الذي يفرضونه على المدن العاصية بابتكارهم للأبراج المتحركة والمناجيق والكبوش ذات الرؤوس الحديدية واعتمادهم الأدارة العسكرية الهرمية والمعسكرات الثابتة والمتنقلة والتدريب العسكري..كما استخدموا كافة اساليب النقل البري والنهري كالخيول والجمال والبغال والحمير والعجلات وطوروا المقلاع الذي يقدم افضلية في الهجوم على المدافعين من الأبراج او المشاة المحميين بالدروع الطويلة لأن الحجارة تكتسب قوة بهبوطها على الخصم بينما تفقد السهام من قوتها في اثناء الهبوط..كما طور الآشوريون اصناف الهندسة العسكرية في اختراق تحصينات العدو من اسفل السور او بطريق الضفادع البشرية واجادوا في استخدام الدعاية والحرب النفسية..مما جعل من العراقيين أمة عسكرية مقاتلة لاسبيل الى قهرها على عهود اولئك الملوك الأقوياء..

وفي كل مرة يبني العراقيون دولة عظيمة يضمر اعدائهم الشر كله لأسقاط دولتهم وغزو اراضيهم وتخريب حرثهم ونسلهم..وغالبا مايدخل العدو في تحالفات عسكرية عدوانية كالتحالف ضد حمورابي والتحالف ضد شلمنصر الثالث والتحالف ضد تكلاثبليزر الثالث والتحالف ضد سرجون الثاني واخيرا التحالف الميدي السكيثي الفارسي الذي اسقط الأمبراطورية الآشورية عام 614-612 ق.م...وقد شهد العراق نهضة وطنية على عهد نبونايداس ابن نبوخذنصر الثاني االملك الآشوري لبابل ..ولكن الفرس هاجموا بابل على عهد ابنه بالشازار واسقطوا بابل الكلدية ليؤسسوا في العراق حكمهم الذي استمر بضعة قرون كالأحتلال الكاشي من قبله..وبات العراق خرائب تنتظر نهضة جديدة وفجرا جديدا يأتي من الصحراء هذه المرة..

وكان دفق الصحراء هذه المرة مصحوبا بعقيدة تؤمن ان القتال و (الأستشهاد) فيه هو الطريق الوحيد للحياة الأبدية..فانطلقت الجيوش العربية الجزرية الى الشرق الأدنى لتكتسح الأمبراطورية الساسانية وتدفع البيزنطين في عمق آسيا الصغرى وتضم اجزاءا واسعة من قارتي آسيا وافريقيا وتمتد في اوربا فتصل حدود الصين شرقا وجنوبي فرنسا غربا..وكان ان كرر التاريخ نفسه مع عبدالرحمن الغافقي في بواتيه حيث لم تسنده التعزيزات الضرورية لمواصلة التقدم في اوربا تماما كما حدث لهانيبال بعد معركة كانيا..فالعرب في حروبهم كلها اعتمدوا على اسلحة خفيفة وبدائية على الأغلب كسيوفهم الشخصية وخناجرهم ورماحهم .. ولم يعتمدوا في حروبهم المبكرة على آلات الحصار كما هو الحال لدى اسلافهم البابليين والآشوريين..وكان العمود الفقري للجيش الإسلامي المبكر المشاة الراجلة والمحمولة على الجمال..ولكن مع توسع العمليات القتالية اصبح للمسلمين جيوشا محترفة واسلحة متطورة تضمنت الزرود والدروع التي تحمي الصدر والذراع والخوذ المزرودة بما يحمي الرقبة والحراب والتروس صغيرة الحجم والرماح والهراوات والفؤوس والأقواس والسهام مع كنانتين في كل واحدة 30 سهم وقوسين لكل مقاتل..كما طور المسلمون آلات الحصار كالكبوش والمناجيق ..اما في مسائل التخطيط القتالي والتكتيك فتجاوزوا الساسانيين والروم البيزنطيين..ويتميز الحصان العربي بمرونة هائلة يسرت للعربي المجادلة بالرمح والرمي بالقوس والنشاب من فوق ظهر الحصان..

ولكن نظرة المسلمين للسيادة تختلف عن نظرة اسلافهم من ملوك العراق ..كون تصورهم للعالم يرتبط بعقيدة تجعل الأرض كلها لله والسيادة في الأرض كلها للأمة [الإسلامية] وليس للعرب او للفرس او للترك ومااليهم من أمم وشعوب على وجه الأرض ..مما وضع السيادة، من الناحية النظرية والعقيدية على الأقل، خارج الحدود الأثنية والقومية للأمم والشعوب..فالهوية الجديدة للأنسانية ليست قومية او عنصرية بل عقيدية إسلامية والقانون الذي يحكم هذه الأمة هو الشريعة التي ترتكز على القرآن والسنة..وقد ترتب على هذا التحول، شعورا بازدواجية الهوية او الأنتماء الى قومية بعينها والى امة بعينها، وبينما تشترك جملة من العوامل على تحديد الأنتماء القومي كاللغة والتاريخ والتقاليد القومية والعمق الحضاري الذي يمتد لعهود سبقت ظهور الأسلام، لايوجد مشتركات لسانية او تاريخية او حضارية تحدد الأنتماء الى الإسلام ولاتمنع الفروق اللسانية والتاريخية والحضارية اعتناق هذا الدين أسوة بالأديان الأخرى.. وفي مراجعتنا لتاريخ الدولة الإسلامية تبرز مشكلة ازدواجية الأنتساب لدى الفرس والأمم الآسيوية بوضوح، ولاسيما أزاء الأنشقاقات المذهبية والسياسية والطبقية التي ظهرت في الحاضرة العربية الإسلامية في أواخر الخلافة الراشدية وبدايات الدولة الأموية واستمرت حتى العصر الحالي مفرزة تعدديات جديدة في الهوية العقيدية والأنتساب العقيدي نفسه..بحيث لم نحصل في آخر المطاف على إسلام واحد بل على طائفة عريضة من الإسلام: اسلام شيعي واسلام سني واسلام قادياني واسماعيلي ووهابي وسلفي وهي في تهاتر وتناحر دائمين فيما بينها..وبينما يقسم النظر الإسلامي العالم الى دارين دار اسلام حسم فيه أمر السيادة للمسلمين والخليفة الواحد، ودار حرب لم تحسم فيه السيادة بعد للمسلمين..افرزت العوامل التاريخية التي يشترك الآخر العقيدي واللساني والحضاري في تاسيسها وخلقها قوى جديدة وتيارات جديدة بدءا بالموالي وانتهاءا بالعولمة وهيمنة رأس المال ومرورا بالحروب الصليبية والنابليونية والحركات القومية والشيوعية...ومما زاد الطين بلة ان المسلمين انتقلوا الى دار الكفر او الحرب بينما تحرك الكفار الى دار الإسلام من خلال آيديولوجياتهم الجديدة وتكنولوجياتهم الجديدة..على نحو اصبح تقسيم العالم الى دارين مسألة نظرية تنتسب الى التاريخ وليس الى الواقع..فليس من قبيل المعقول فرض جزية على المسيحيين العرب..او مواصلة الجهاد في اوربا والغرب مع تغير العالم وتحول مراكز القوة الى الغرب..

إن العراق بني في الوعي الأسطوري وبالضرورة التاريخية على الحرب..فأسطورة الخلق البابلية [أينوما ايليش] تصف حربا أوائلية بين مردوخ ممثل قوى الخير والحياة والتشريع والنظام والبناء وعمارة الأرض، في صراع دام مع تيامات التي تمثل قوى الشر والموت والفوضى..فينتصر عليها..ويشطرها نصفين يصنع منهما الأرض والسماء ..ثم يقتلع عينيها ليزرعهما في الأناضول ليتدفق منهما نهرا دجلة والفرات..فنهضت أريدو وشروباخ واور وكيش ولاكش وأكد وبابل وآشور وكالخو ودور شروكين ونينوى ودمشق وبغداد..واتسعت الروح العربية وريثة الثقافات الجزرية في المكان لتصل الصين بأوربا حاملة معها روح الشرق وفنونه وتقاليده وذوقه..

على ذلك واصل الجيش العراقي القيام بواجباته في الحفاظ على الحواضر العربية الإسلامية، والتوسع في الأرض بالإتجاهات كلها ..علاوة على اضطلاعه بمهمة التصدي للفتن وحركات العصيان الداخلية ودحرها.. ولقد كانت آخر المعارك الكبيرة التي خاضها الجيش العراقي قبيل معركتي الفلوجة الأولى والفلوجة الثانية، وبعد معركة أم قصر، معركة المطار..وهي من المعارك الكبرى التي تصنف الى جانب معارك بدر وأحد والخندق وخيبر وحنين..ليس بتأثيرها التاريخي ..بل بقوة المقاومة البطولية في التصدي لعدوان لجأ الى استخدام اسلحة حديثة مدمرة ..مع ذلك واصل الجندي العراقي الدفاع عن ارض العراق دفاعا بطوليا أعجز القوة الأميركية الغازية في تحقيق اي تقدم نوعي ولو بمسافة انج في اتجاه الجيش العراقي او بالأحرى نخبة من هذا الجيش..وهنا لجأ العدو الأميركي وبأعتراف دوائر غربية عديدة الى الحسم بطريق القنبلة النترونية التي استخدمها لأول مرة ضد تلك النخبة البطلة..والقنبلة النترونية من اشد انواع الأسلحة القذرة التي استخدمها العدو الى جانب اليورانيوم المنضب في مقاومة الدبابات العراقية وقوات الحرس الجمهوري..إذ ان لها القدرة على تدمير الأنسجة الحية واتلافها مع ابقاء الجمادات من مبان ومنشئات بدون ضرر غير التلوث النتروني...

وكان لجوء العدو الى هذه القنبلة تعبيرا صريحا عن عجزه في مواجهة الجيش العراقي بالأسلحة النارية والمدفعية ...وهو حسم يذكرنا بلجوء العدو نفسه الى القنبلة الذرية في ضرب اليابان في الحرب العالمية الثانية..

وهنا لابد من التأكيد على الحقيقة القائلة بأن الحروب لاتقاس بحجم التدمير او بالإستخدام المفرط وغير المتكافيء للقوة..بل تقاس بالشجاعة في التصدي للعدوان وما لجوء العدو الأجنبي الى القنبلة النترونية في معركة بغداد او معركة المطار سوى تعبير واضح عن عجزه في مواجهة الجيش العراقي بأسلحة تقليدية...وبذلك لايسجل الإنتصار بالمعنى التاريخي والأخلاقي للعدو بل للجيش العراقي العظيم وهو يسجل واحدا من اعظم انتصاراته وهو في ذروة عنفوانه...

وفي مقارنتنا للعراق القديم بعراق اليوم نذهل إذ نرى أن الوعي السياسي لأسلافنا قد تحول الى لاوعي سياسي لدينا..وهذا تحول تدركه الدوائر المعادية للعراقيين وتحتفل به لأنها تعرف ان عودة الوعي السياسي لدينا تعادل عودة الحضارة..لذا عمدت تلك الدوائر الى فصل العراقيين عن تاريخهم بدءا بضرب الرموز الحضارية للعراق ونهبها او تخربيها فاغتيال النخب العراقية ..وانتهاءا بالغاء الجيش العراقي..مما يدعونا الى الرجوع الى تاريخ هذا الجيش العظيم في كل مرة تدعونا فيها الحوادث المدمرة والمرة التي تعصف بالعراق الى البحث عن ذكريات حلوة نشعر معها بالكبرياء السيادي وبالوطن الواحد وبالعسكرية العراقية العظيمة التي عشنا جانبا من امجادها في السبعينيات..جنودا في خدمة الوطن والحقيقة والتاريخ..

وهنا لابد من كلمة بخصوص الخدمة العسكرية في العراق الجمهوري المستقل او بالأحرى العراق السيادي:

تلبي الخدمة الإلزامية في العراق ضرورة تربوية وواجبا وطنيا واجتماعيا وأخلاقيا في المقام الأول..وهي خدمة عامة تشمل العراقيين كلهم على اختلاف اعراقهم وقومياتهم وطوائفهم ومذاهبهم.. وكان النظام الكشفي بما فيه من احياء للفتوة العربية يقدم المهاد التاسيسي لخدمة العلم ...بالإضافة الى الإعداد التربوي والنفسي والمعرفي والأخلاقي من خلال مادة التربية الوطنية التي تصاحب الطالب في المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة ليتلقى بعد دخول الجامعة مادة الثقافة القومية المتممة للتربية الوطنية ومعها مادة تاريخ العلوم عند العرب بما يوسع من آفاق نظرته لتشمل الوطن العربي وتاريخه وبخاصة عندما لايتخصص بدراسة التاريخ..وتجدر الإشارة الى ان النظام الكشفي كان الزاميا في المرحلة الإبتدائية، وإن تاسيسه يعود الى العهد الملكي..وكان الهدف من مراسيم تحية العلم كل يوم خميس من كل اسبوع وعلى مدى العام الدراسي بأكمله في المدارس الإبتدائية غرس حب الوطن وهيبة العلم العراقي في قلوب الطلبة ..حيث يرفع الطالب القدوة العلم على صارية معدة لرفعه ثم نردد جميعا نشيد تحية العلم الذي نظمه شاعر العراق الكبير معروف الرصافي: [ ياعلم الأمة إنا معك حتم علينا لك ان نرفعك/مرنا بما شئت فتاريخنا يكفل منا لك ان نسمعك/ وسر الى مارمت من سؤدد فالواجب الأقدس ان نتبعك/فيك شيات اربع لم تزل توضح للناس بها منزعك/تعترف الناس لنا بالعلى اذا رأت اعينهم اربعك/عن رموز لعصور مضت بالعز للشعب الذي ابدعك/ياعلم العرب وسعت العلى ما اضيق الدهر وما أوسعك/أودعك الخالق تأريخنا فاخفق على الأرض بما أودعك ]..لننصرف بعد تحية العلم وعلى نحو منتظم اي بالأرتال الى صفوفنا لبدء الدروس..

وكانت تحية العلم في بعدها التربوي تكرس لدى الطلبة الشعور بمركزية العلم واهميته الرمزية في مرحلة مبكرة وهي في الوقت نفسه اعداد مبكر لخدمة العلم من خلال الجندية العراقية..وكانت خدمة العلم في العراق الملكي تسمى بالخدمة الإجبارية حيث يقوم مختار المحلة بتبليغ الأشخاص ممن بلغ الثامنة عشرة وأسرته بضرورة الإلتحاق في خدمة العلم..اما في العهد الجمهوري وبدءا من ثورة 1958 المظفرة اضحت تسمى بالخدمة الإلزامية ..حيث يتوجب على من يبلغ الثامنة عشرة من عمره الإلتحاق بدائرة التجنيد في مدينته او اقرب مدينة الى الناحية او القرية التي يسكن فيها لأداء خدمة العلم التي تستغرق مدة لاتتجاوز السنتين تعقبها خدمة احتياط بعد مضي عدد من السنوات..وهناك الى جانب الخدمة الإلزامية غمكانية التطوع في الخدمة العسكرية لتلقي التدريب المتخصص في أحد صنوف الجيش العراقي البرية والجوية والبحرية وتفرعاتها فضلا عن الصنوف المتخصصة المهارية الأخرى..ويعود الفضل للعراقيين القدماء في التقسيمات العسكرية للجيش الى فيالق وفرق وألوية وأفواج وكتائب وفصائل..اخذها الغرب عن الشرق ثم عاد الشرق ليأخذها عن الغرب في العصور الحديثة فقد ابتكر العراقيون نظام الإدارة العسكرية لتنظيم السوق والميرة وتنظيم عمل الصنوف العسكرية المختلفة..ولم يبلغ جيش في العالم المستوى التنظيمي للجيش الآشوري الا في العهد الأمبراطوري الروماني وجزئيا في عهد نابليون بونابرت وعصر الوحدة الألمانية عندما اوكلت قيادة الجيش لفون مولتكة الأكبر ومجددا في العراق الوطني في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم..كما وضع العراقيون القدماء المعدات العسكرية الضرورية المحمولة للجندي وتتضمن الخوذة والدرع والجزمة [المقابلة للبسطال] وهو ابتكار آشوري بإمتياز، فضلا عن حقيبة لحمل الأرزاق وزمزمية للماء..كما اسس العراقيون القدماء النظام الهرمي للإدارة عموما وللجيش بوجه خاص.. وكان سرجون الثاني قد ابتكر منصب رئيس اركان جيش الميسرة الى جانب رئيس اركان الميمنة وبينما كانت مهمة الأول ادارة الجيش في الأناضول وكموخ، كانت إدارة الثاني تتمحور في تل الرماح والجيش الاشوري في الغرب والقلب الآشوري..

وعلى الرغم من تأسيس الجيش العراقي الحديث [وهو في الحقيقة اقدم جيش في العالم] في اثناء الإحتلال البريطاني للعراق في مطلع العشرينيات، فقد قاد هذا الجيش ستة انقلابات عسكرية بين عامي 1936 و 1941..وشارك في الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، فضلا عن مشاركته في حرب عام 1967 وحرب تشرين عام 1973.. وقام بالتصدي لحركات العصيان المتكررة بين عام 1961 وعام 1975..وكانت للموصل حصة الأسد في مآثر الجيش العراقي االباسل فهي مهاد القادة وأم الإنقلابات العسكرية المجيدة ولاسيما انقلاب عبد الوهاب الشواف الذي اعلن الموصل عاصمة للعراق في ربيع عام 1959 واخيرا بالتصدي للعدوان الفارسي عام 1980 في حرب استمرت حتى عام 1988.. وخرج منها الجيش العراقي واحدا من اعظم الجيوش في المنطقة والعالم..

لقد كانت الخدمة العسكرية الإلزامية بالإضافة الى دورها في تأمين الدفاع عن الوطن من العدوان الخارجي والقلاقل الداخلية، تمثل استمرارا حيا للروح العسكرية لدى العراقيين في عهودهم الغابرة ومدرسة لتاصيل الشعور الوطني من خلال المشاركة الجماعية مع العراقيين من مختلف مدنهم وأديانهم ومذاهبهم واعراقهم في المعسكرات والوحدات حيث يوحد الزي العسكري الشباب تحت خيمة واحدة وتوجه وطني واحدة..وبذلك فانها تحمل في ثنياتها الروح الوطنية ذاتها التي تميز الجيش العراقي منذ العهود الغابرة مرورا بالعصور البابلية والآشورية والإسلامية [الأموية والعباسية والحمدانية] وحتى العصر الحديث..ولاسيما أزاء استمرار القوى المعادية للعراق في الجوار الإقليمي التي زادت في عدوانيتها من خلال تحالفاتها مع القوى الآرية البعيدة والقريبة ومع العدو التقليدي للعراق المتمثل باسرائيل..مما يجعل التاريخ العسكري للعراق متصلا نظرا الى استمرار الوضع الجيوسياسي على الحال نفسها منذ العهود القديمة وحتى سقوط بغداد عام 2003 ..وبينما ماتزال الأمم المجاورة للعراق محافظة على استقلالها السياسي وجيوشها الدائمية، عملت قوى العدوان في تحالفاتها الجديدة على انهاء استقلال العراق وتعطيل جيشه الدائمي ..مما يجعل استرجاع الخدمة الإلزامية واجبا اخلاقيا ووطنيا وتربويا واحيائيا في المقام الأول..فعنفوان الأمم يأتي من عنفوان جيوشها ..وبدون جيش دائمي وقوي يمسك، بل يشكل، العمود الفقري للبلاد، يحكم على الناس بالشيخوخة المبكرة وعلى الوطن بالموت البطيء..

خاتمة:

لقد كتب الكثير عن الجيش العراقي عبر تاريخه الطويل..وقد كتب أعداء العراق عنه أكثر مما كتب عنه العراقيون انفسهم كتبا ودراسات وأطروحات أكاديمية ..بل وكانت المعارك الكبرى التي خاضها هذا الجيش وعاد منتصرا فيها مواضيع للدراسة في العديد من الأكاديميات العسكرية وكليات الأركان في العالم..وفي الواقع لايمكن تفسير أختفاء هذا الجيش من البلاد إلا بتأمل الحوادث الأخيرة التي عصفت ببلاد الرافدين ومقارنة التحالف الذي اسقط بغداد بالتحالفات التي اسقطت نينوى وبابل في العهود الغابرة..فالعدو الذي هاجم نينوى..لم ينو خوض معركة بل إنهاء وجود وحضارة ..الوجود الآشوري والحضارة التي بناها الآشوريون وأسلافهم في سومر وأكد وبابل على مدى قرون...وقد لعبت الخيانة كما هو الحال في كل زمن دورا في اسقاط نينوى حيث تحالف نبوبلاصر وهو قائد آشوري يحكم بابل مع الأجانب الميديين والسكيثيين وغيرهم في الهجوم على المدن الآشورية ..وكان الغزاة يلجأون الى مايعرف اليوم بحرب الأرض المحروقة في مواجهاتهم مع الآشوريين في أثناء مرحلة من الفتور اهملت في اثنائها العناية بالجيش في غياب قيادة عسكرية آشورية قوية كتلك التي ميزت الدولة في عهود ملوكها الأقوياء..فدمرت القوى الغازية الحرث والنسل واعملت السيف والنار بكل مظاهر الحياة..ونحن عندما نتجول حول سور نينوى نلاحظ أن التحصينات الدفاعية في الضلعين الشرقي والشمالي اقوى منها في الضلعين الجنوبي والغربي لأطمئنان ألآشوريين الى الحماية التي يوفرها نهردجلة الذي اتخذ مجراه قديما بمحاذاة السور الغربي..[اي في محل الشارع المجاور للسوروألأحياء المجاورة له كالحي الزراعي]..وكان هنالك جسر يمتد من بوابة المسقى الى الطرف الآخر الذي تشغله البساتين، [وقد شاهدت بعيني آثار صخور في تلك المنطقة المقابلة لبوابة المسقى على بعد قرابة 500 او 600 متروالتي لايمكن تفسير وجودها بدون افتراض وجود جسر في العهد الآشوري بين النقطتين..وهذا يفترض ان جسورا أخرى أو قناطر كانت تمتد في حلقة التقاء الخوصر الى الجنوب من تلقوينجق بدجلة ووجود جدول آخر الى الشمال من تلقوينجق بمجرى مجاور للتل في ضلعه الشمالي الممتد بين بوابة سين [القريبة من مفرق شارع بوابة نركال وشارع الجامعة] وبوابة أدد (التي استظهرتها جامعة الموصل والكائنة مقابل المعهد التكنولوجي)..ويبدو من طوبوغرافيا السور والنهر في مجراه القديم ان الكسر الذي احدثه المهاجمون في سور نينوى كان في نقطة بين بوابة سين وبوابة المسقى ..انطلقوا منها الى قصر سنحاريب في الضلع الجنوبي الغربي وقصر آشور المطل على مجرى الخوصر في الضلع الشرقي للتل ومعبد عشتار [حيث بيت الحارس الحالي للموقع في وسط الضلع الجنوبي] فأحرقوا البيوت برمي السهام ذات النهايات المعقوفة في اطراف نهاياتها في جانب منها لوضع صوف او كتان ثم غمره بالنفط لحرق السقوف الخشبية للمباني والمعابد فوق تلقوينجق..بينما تسربت قوة معادية أخرى الى السهل المجاور لنينوى خلف بوابة المسقى [حيث موقع قرية الرحمانية المهجورة] لتدمير بيوت الكهنة والقادة العسكريين في تلك المنطقة، والإلتفاف بعدها حول بوابتي شمش وحلزي في الضلع الشرقي وصولا الى بوابة آشور في الضلع الجنوبي [المقابلة لحي الوحدة والقريبة من حي البعث]..بينما تحركت قوة اخرى الى شريف خان [شريخان فوقاني حيث معبد نسروخ الذي بناه سنحاريب] لتدمير المعبد ونهبه..

ولم يختلف الهجوم الميدي البابلي السكيثي على نينوى 612 ق.م.كثيرا عن هجوم الكوتيين الذين اسقطو أكد قبل قرابة الفي سنة ق.م. من سقوط نينوى او عن هجوم التحالف الآري الحديث بقيادة الولايات المتحدة الأميركية في 2003 للميلاد من حيث أهدافه التدميرية وعنفه وشموليته..فقد استهدف العدو في الهجمات الثلاث الحياة والتاريخ والحيوان والجماد فاتلف الحرث والنسل وجاء على الأخضر واليابس فهدم المباني وقتل الناس واحرق المدن ونهب الثروات..وجلب إرادات اجنبية لحكم العراق بعد انسحاب الجيوش المهاجمة..

ولكن على الرغم من التماثل في المعارك الثلاث وفي حجم الدمار التي تمخض عنها، تعد الحرب الأخيرة الأسوء في نتائجها المدمرة على العراق ..لأن الحروب القديمة لم تعطل الجيش العراقي وتنال من مستقبل العراق بينما تجاوزت الحرب الأخيرة كل التخوم المعقولة للحروب بالأحتلال الدائم لإرادة العراقيين وانهاء تاريخهم الحضاري والغاء جيشهم ونهب ثرواتهم ورهن مستقبلهم بطريق وضع عراقيل (قانونية) تحول دون تشكيل دولتهم المستقلة واستئناف عطائهم الحضاري ثم بنقل خصومهم التاريخيين من خارج الحدود العراقية الى داخلها ..مما جعل مدنهم مراكز طرد مركزي لأبنائهم وفضاءات للذعر والخوف الدائمين لمن لم يغادرها منهم ..حتى اصبح الرجوع الى الماضي السيادي بالنسبة للعراقيين في عداد المستحيل..

أن حجم الدمار الأخير وجسامته أنما يؤكدان حقيقة أخرى يدركها ألعدو أكثر مما يدركها الكثير من الناس ممن عاش تلك التجربة المرة..وهي ان لجوء العدو الى تخريب العراق بكل مفرداته الحضارية ثم مواصلة العنف للنيل من عقل العراق ومستقبله انما يؤكد الخوف العميق الكامن في اعماق القوى المعادية من نهضة هذا البلد والأبعاد التي قد يصل اليها ويتجاوزها في نهضته..وهذا الخوف في جانبه الآخر كما نراه نحن العراقيون يبشر بأمل في امكانية النهوض مجددا ..فالشعوب تحمل بذرة العنقاء التي تتولد من حريق رمادها من جديد..وثمة نهضة نعقد عليها املنا بعودة دماء الفتوة العربية الى الوطن ورجوع الجيش العراقي الى عنفوانه واسترداد الناس وعيهم السياسي وارجاع مادة الثقافة القومية والوطنية الى مناهج الدراسة بعد ان عمل العدوان على الغائها..

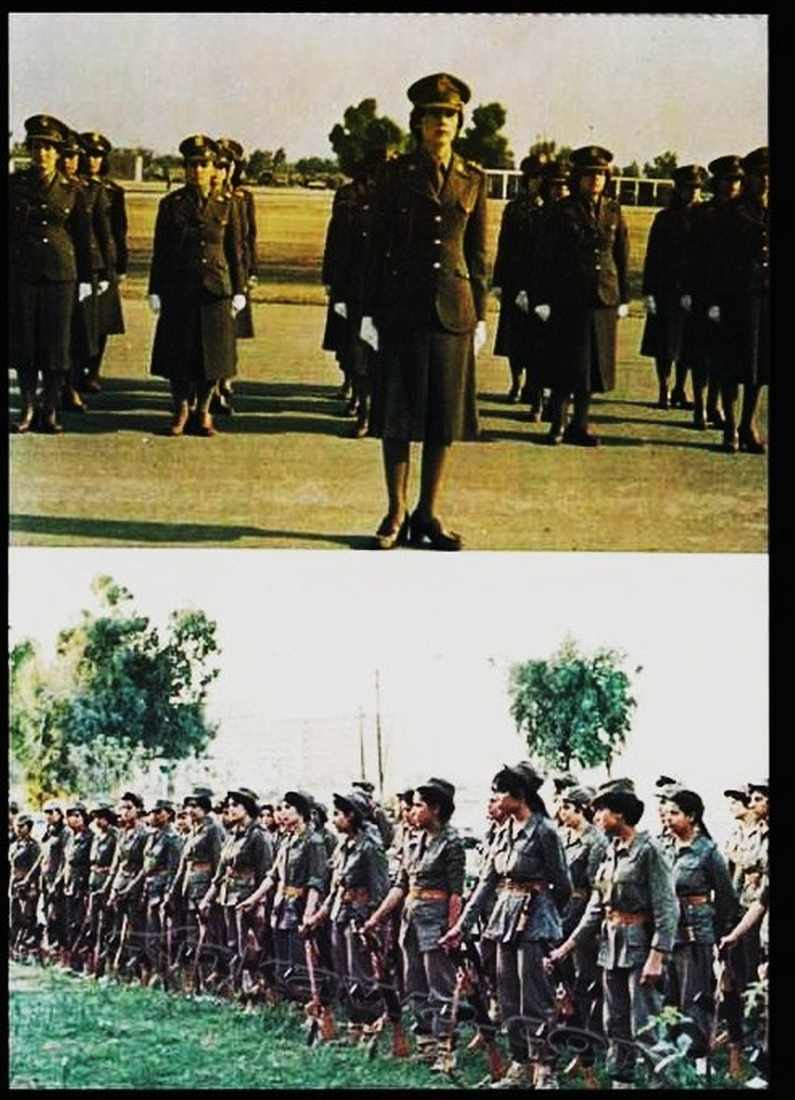

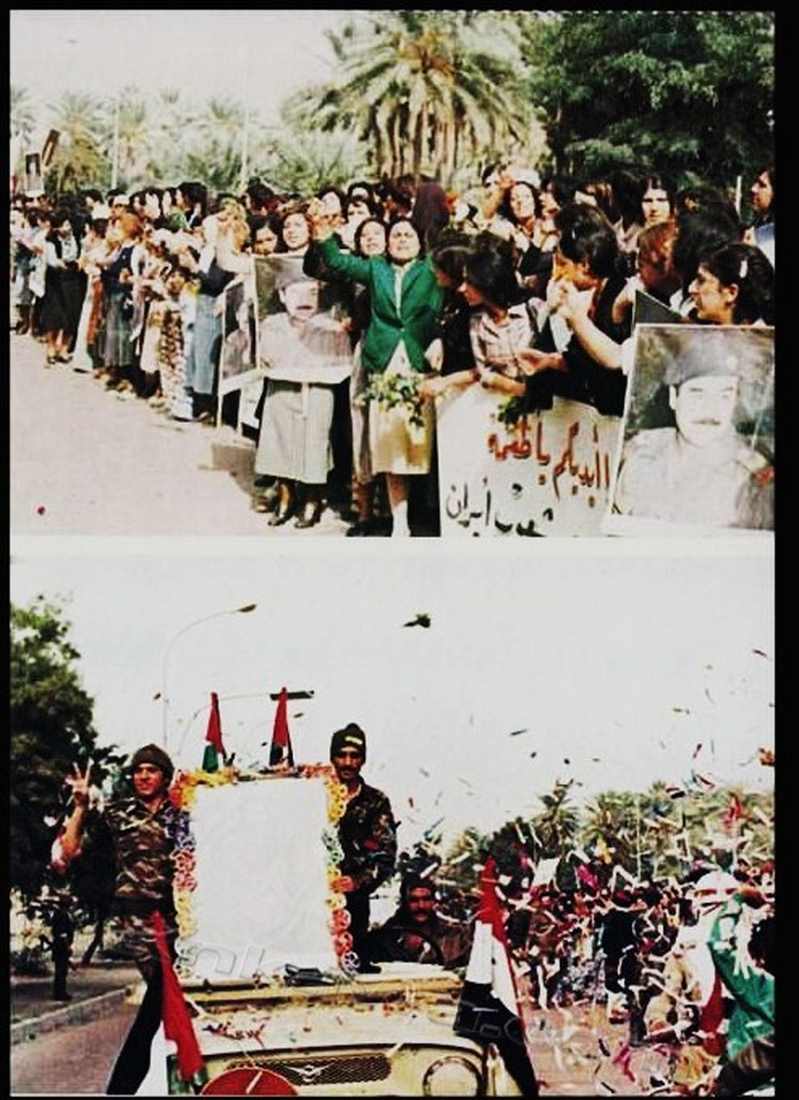

ملاحظة حول الصور:

تتناول الصور المختارة نصبا تذكارية تمثل الجندي العراقي في مناسبات عديدة وكانت تنتشر في بغداد مع عدد من الصور التي تمثل معارك الآشوريين والأكديين والبابليين والسومرين في العراق القديم كما تخيلها فنانون اعتمادا على نصوص تاريخية تصف تلك المعارك..وكان العراق قد شيد 101 تمثالا لجنود عراقيين على ضفة شط العرب يشيرون بسبابات أيديهم اليمنى الى العدو الإيراني عبر شط العرب..عمد ت قوات الإحتلال البريطاني في البصرة الى تخريبها ورميها بالنهر..لأنها تذكر بالجيش العراقي وتوجه النظر صوب اعداء العراق التاريخيين..كما عمل عملاء ايران على اتلاف بانوراما القادسية وتخريب المبنى المشيد لها امام قوس المدائن لأنها تمثل اول انتصار عربي على الفرس بعد ذي قار، فضلا عن صور جميلة للثور الاشوري المجنح وصورة الثائر عبد الوهاب الشواف وأخرى تمثل هدفا لصاروخ عراق في داخل اسرائيل واخرى للجنود العراقيين في الحرب الأخيرة مع الفرس..ونسخة مصورة لنشيد العلم العراقي الشهير لمعروف الرصافي..وهي صور تذكرنا بعنفوان هذا الجيش العظيم وتوغله في التاريخ الحضاري للعالم.. ونلاحظ ان الألوان في العديد من رموز الجيش العراقي هي الأبيض والأسود والأخضر والأحمر في تضمين رمزي لبيت صفي الدين الحلي القائل:

وإنا لقوم أبت أخلاقنا كرما أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا

بيض صنائعنا سود وقائعنا خضر مرابعنا حمر مواضينا

والله والحقيقة والوطن من وراء القصد..

وبعد ان استدار من هناك ليحدق عبر الفرات..وقف مفعما بالشهوة مثل ثور هائج ..رفع ذكره ..ليقذف برغبته التي ملأت دجلة بالمياه المتدفقة..فلتكن تلك المياه نقية، ولتكن نظيفة ولتكن ساطعة بالضوء)..كما انعكس في طقوس التطهير عند مصبي دجلة والفرات قبل التقائهما ليشكلان شط العرب..وهي طقوس غير الآشوريون مكان أقامتها من مصب النهرين الى منابعها في عمق طوروس..واضحت عند الاشوريين طقوسا عسكرية فضلا عن كونها تطهيرية يقدم فيها الملك الاشوري شخصيا الأضاحي للآلهة ويقيم المآدب الفخمة احتفالا بالأنتصار على الأعداء وتطهير مياه دجلة والفرات من اي تلويث او تدنيس قد تلحقه طقوسهم وممارساتهم وآلهتم الغريبة بهما..فليس مصادفة ان يجري مسار المعارك في الشرق والشمال والشمال الغربي للسيطرة على مجاري النهار ..كما ليس من قبيل الصدفة ان يبني الآشوريون حصونهم وقلاعهم متقابلة على ضفتي النهرين من منابعهما في جبال الأناضول وحتى مصباتها في بلاد الرافدين لحماية المجرى والراضي الحاضنة له..ولأن أيدي الآلهة هي التي شقت مجاري الأنهار العراقية ومنحتها مياهها فأن المحافظة عليه ضمن الحدود القومية لوادي الرافدين كان أولوية عقيدية وواجبا مقدسا وضرورة سيادية ..فسيادة الدولة في العهود القديمة لا تكتمل إلا بضمان تدفق نهري دجلة والفرات وروافدهما بأكملها من المنابع وحتى المصبات في الأراضي العراقية التاريخية التي تتضمن جبال طوروس وزاكروس..وهي أراض أسس لوجودهم فيها الأكديون منذ النصف الثاني من الألف الثالث ق.م. وكانت الأقوام المتبدية والدول المجاورة كالحوريين والحيثيين ولاحقا الميديين والفرس يتجاوزون على هذه الأراضي المعروفة لدى الآشوريين في النصف الثاني من الألف الثالث ق.م. بهانيكالبوت التي تكثر فيها المدن والقلاع الآشورية ونطالع في جبالها منحوتات الملوك الآشوريين والكتابات المسمارية التي تؤرخ لمآثرهم منذ عهد نرام سين مما يجعل منطقتي الخابور والجزيرة قلبا للأمبراطوريات العراقية القديمة وليست أطرافا كما يميل بعض المؤرخين اليهود وكل المؤرخين الفرس والترك والكرد (من القادمين في ذيل التاريخ) الى الزعم لدوافع سياسية غير مسنودة باي وثائق تاريخية او شواهد على الأرض..

وبعد ان استدار من هناك ليحدق عبر الفرات..وقف مفعما بالشهوة مثل ثور هائج ..رفع ذكره ..ليقذف برغبته التي ملأت دجلة بالمياه المتدفقة..فلتكن تلك المياه نقية، ولتكن نظيفة ولتكن ساطعة بالضوء)..كما انعكس في طقوس التطهير عند مصبي دجلة والفرات قبل التقائهما ليشكلان شط العرب..وهي طقوس غير الآشوريون مكان أقامتها من مصب النهرين الى منابعها في عمق طوروس..واضحت عند الاشوريين طقوسا عسكرية فضلا عن كونها تطهيرية يقدم فيها الملك الاشوري شخصيا الأضاحي للآلهة ويقيم المآدب الفخمة احتفالا بالأنتصار على الأعداء وتطهير مياه دجلة والفرات من اي تلويث او تدنيس قد تلحقه طقوسهم وممارساتهم وآلهتم الغريبة بهما..فليس مصادفة ان يجري مسار المعارك في الشرق والشمال والشمال الغربي للسيطرة على مجاري النهار ..كما ليس من قبيل الصدفة ان يبني الآشوريون حصونهم وقلاعهم متقابلة على ضفتي النهرين من منابعهما في جبال الأناضول وحتى مصباتها في بلاد الرافدين لحماية المجرى والراضي الحاضنة له..ولأن أيدي الآلهة هي التي شقت مجاري الأنهار العراقية ومنحتها مياهها فأن المحافظة عليه ضمن الحدود القومية لوادي الرافدين كان أولوية عقيدية وواجبا مقدسا وضرورة سيادية ..فسيادة الدولة في العهود القديمة لا تكتمل إلا بضمان تدفق نهري دجلة والفرات وروافدهما بأكملها من المنابع وحتى المصبات في الأراضي العراقية التاريخية التي تتضمن جبال طوروس وزاكروس..وهي أراض أسس لوجودهم فيها الأكديون منذ النصف الثاني من الألف الثالث ق.م. وكانت الأقوام المتبدية والدول المجاورة كالحوريين والحيثيين ولاحقا الميديين والفرس يتجاوزون على هذه الأراضي المعروفة لدى الآشوريين في النصف الثاني من الألف الثالث ق.م. بهانيكالبوت التي تكثر فيها المدن والقلاع الآشورية ونطالع في جبالها منحوتات الملوك الآشوريين والكتابات المسمارية التي تؤرخ لمآثرهم منذ عهد نرام سين مما يجعل منطقتي الخابور والجزيرة قلبا للأمبراطوريات العراقية القديمة وليست أطرافا كما يميل بعض المؤرخين اليهود وكل المؤرخين الفرس والترك والكرد (من القادمين في ذيل التاريخ) الى الزعم لدوافع سياسية غير مسنودة باي وثائق تاريخية او شواهد على الأرض..